高考英语145分考生的万字英语学习心经

无论你现在是怎样一个分数,无论你视它为“心头之恨”还是“意难平”,我想相较于理科而言,英语承担着太过广袤而丰富的可能性——所谓“一切还未可知,一切才刚刚开始”。

MOVE ON

概论

▲总有一个地方属于你

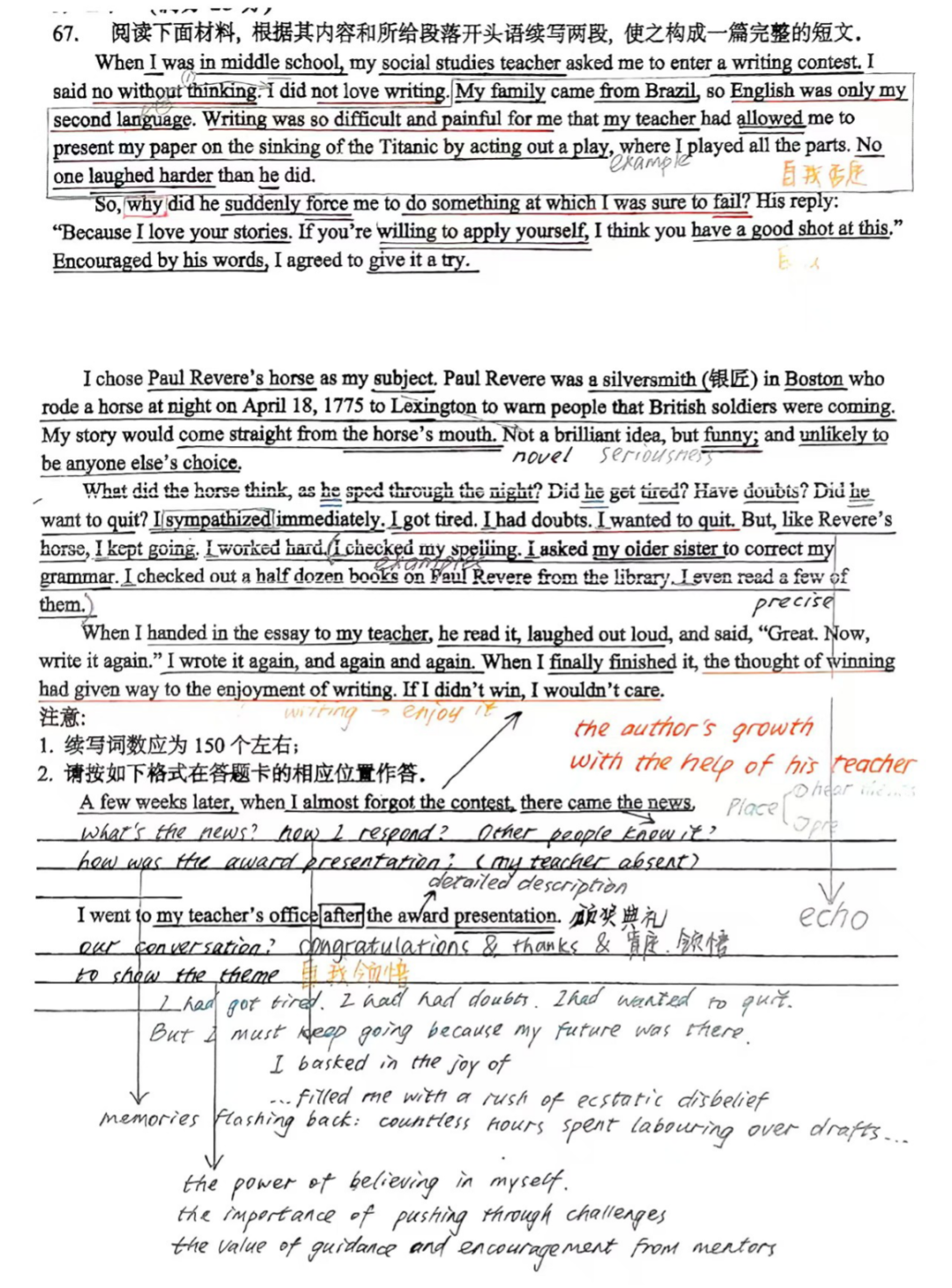

英语学科的核心素养我认为包含两方面:语言能力和思维品质。作为一门语言学科,英语就语言能力培养而言最大的特点是投入与产出成正比。所以很多时候,英语老师们总是在说:在语数外这三门主科中,英语往往是投入时间与收获成果最为成正比的学科。你只要在英语上花了时间,英语就不会辜负你。这句话,一定程度上是对的。同时,语言能力也是高考英语考查的重点。尤其是前面110分的部分,最底层的得分逻辑在于你能否听懂、看懂进而分析正确。个人认为大部分可能的失分都在于没有看懂,或者说没有真正地看懂(这个后面再细说)。但是如果要追求135分以上甚至140+的话,就不单单是语言能力的事了,还有思维品质的要求。这集中体现在两篇作文的构思与表达上。

在英文学习方面,我认为最重要的一个思路,或者说使我受益最大的一个前提,是我对这门学科的热爱。语言的学科化学习本身是一种重复性很强而且可以说少有乐趣的经历,因而你对语言本身的喜好程度极大地影响了你花的时间精力的多少,以及这些时间能真正产生的效益。对我自己而言,在高一高二阶段别的同学都忙着学数理化的时候,我用原著阅读、英文写作“偷”走了很多自习课。也正是这些前期积累下来的几大本笔记为我的语言能力打下了牢固的基础,在高三大家都还在“踟蹰蹒跚”之时我已然“健步如飞”。所以我还是觉得与其说直奔高考这条独木桥,不如先到边上的“野径”走一遭,尝试一些欧美电影、欧美音乐来给语言本身奠基。当然高三生除外,首考后留下的时间相对较少,理应采取最为狠辣的办法来flatten高考英语。

STOP OVER

语基

词汇是所有语言的基本礼仪。俗话说“巧妇难为无米之炊”,我们对每一门语言的运用必然沿循一个从词到句再到篇章的路径。好在高考对词汇的要求其实不高,新课标的3000词是必备,加上适当的阅读词汇和写作词汇拓展就足以对付高考了。但请注意,简单地记住这3000个词汇的中文和英文含义,并不能够完全满足高分的需求,我们不能忽视词汇本身的深度。

词汇的积累其实不仅仅是说知道某一个单词它是什么意思这么简单。在了解词义之后,还要知道某个单词的家族——名词(单复数)、动词(三单 过去式 过去分词)、形容词、副词以及对应的派生反义词。更高阶一点的要求是了解这个词的适用语境,比如某些词属于阅读理解中可能出现的词,那就只需要简单记忆就行;某些词属于完形填空可以考的词(课标内),那就要记住各种词义,并且最好思考一下这个“生义”和它的基本词义之间的联系;某些词属于语法填空常考的词,要重点关注词性转换和拼写方面;某些词属于写作词汇,那就要熟知各种相关词组词块的用法,便于直接一起搬进文本而非仅仅把这个词嵌入文本(这样往往会产生负面作用)。而就写作词汇而言,续写和应用文本身的语言风格也是不同的,这也决定了二者用词上的区别,这一点我们后面在应试板块再谈。

关于词汇,许多人存在一个很大的误区和雷区:疯狂地积累超纲词(也就是我们说的“大词”),而只积累这些词汇表达的中文含义,而忽视了这些词汇使用的真实语境。这样往往会导致大家写出来的内容,颇有些“屎盆子镶金边”的感觉,因为是不是“自然习得”的表达,大部分浙江阅卷老师还是能够认出来的。一个很简单的意思不用最契合的、众人熟知的词来表达,却偏要换成一个长长的、让阅卷老师愣三秒的单词,会让阅卷老师觉得你在“故弄玄虚”。可能会有很多朋友说近几年浙江考场上13-14的应用文、22-23的续写(已经是浙江省作文分数的“天花板”了),很多都使用了非课标内的词汇,这是不是说明适当的高级词汇是有必要的?是的,不管什么样的英语考试,适当在词汇上的“炫技”当然是有必要的。但帮助这些作文拿到了最后高分的关键,并不只是这些文章的词汇,而是它们本身在内容上的巧思。所以平时作文解析里讲到的那些续写“协同”和应用文“要点设计”,确实是符合现在高考改卷的“内容导向”的。说实话,个人的词汇量确实不大,往年的样卷文本中经常发现自己不认识的单词,但这丝毫不影响我用自己能驾驭的词汇在首考考场上拿到高分......可见“大词”并非桥梁。(这里笔者插一句,L同学还是谦虚了,他的文章其实词汇使用程度还是很好的,大家到时候可以翻一翻最后他的考场作文默写)但话说回来,只掌握课标内3000的单词也是绝对不够的!词汇量达不到一定程度仍然会在语言表达上显得贫瘠,于是一个折中的方法就是适当熟记一些不太难但却常用的词汇——在词汇难度上我给自己的硬性规定是不超过大学六级,在词汇选择上我觉得积累应用文和续写话题相关词汇相对而言实操性会更强。当然,还有一个非常非常重要的词汇学习步骤:一定一定要用字典去查你不认识的单词(不要只是去查那些简明的意思,而是查具体的含义),去看这些单词在字典里面的含义。一般来说,字典的例句都是非常规范的。

另外,我认为以下这些类型的词值得积累:

a. 课标内词汇的词类活用。把一个常见的名词用成动词或形容词之类的会给人一种耳目一新的感觉(这同时也是这几年高考英语的高频考点,比如space的含义、brush的动词含义等),简而言之会使你的语言很灵动活泼,没准还能让阅卷老师眼前一亮。

b. 课标内词汇的词性转化。例如access/approach大家都知道,但accessible/approachable用的人就很少。这种操作实际上也隐形扩大了词汇量,而且对于语法填空很有帮助。

c. 小众的形容词和副词。形容词和副词的操作性高于名词和动词之处在于它不影响基本句意表达,一个句子阅卷老师如果读不懂主谓宾就感觉很糟心,但读不懂定语和状语这些则无伤大雅,不会造成“卡顿”现象。

d. 实打实的名词和动词。何谓“实打实”,也就是词义精准简洁,最好还附带着某种形容词和副词感,例如whimper, 含义为to cry weakly or softly。这个可以多查阅英文词典看看释义中的标注,会比中文词义来的更加明确一些。

CONTINUE

记忆

语言学习以模仿为开端,而考场上的成功模仿往往来自大量的背诵材料,所以选择一个适当的背诵方法其实很重要。目前我了解到的大部分高中生对背诵材料的处理都是“乱”背,也就是记忆的材料本身没有强关联,可能今天是一篇应用文范文明天是一篇续写范文。我其实不太喜欢这样的背诵方式,因为它不仅看起来毫无目的而且“可召唤性”不强。在考场上尤其是高考这样高度紧张的压力作用下,试图从脑子里调用某一句积累的语言其实并不容易,而且很有可能失败。

很多老师可能会说是因为你背得不够牢,但问题在于不是每个人的脑子都那样好使。我其实很羡慕身边有的同学背书又快又准用得还地道,但转移到自己身上会发现不是这么回事。后来我发现其实是我的记忆过程本身没有给材料添加一定的tag,没有告诉自己在什么样的情况下去使用这些地道的语言材料。所以,与其在考场上去冒着时间风险成本做全脑检索,不如把顺序反过来,在考前就分话题和主题去积累语料。每一块语料都对应一个核心概念,而考场上一旦出现这个核心概念之后就可以逆向牵出一整条流水线的语料,大大降低了记忆搜索的成本。

概括一下思路,具体操作就是在对已有语料进行分类整理之后进行针对性背诵。而这里最花时间的就不在于背诵而在于整理了——也可以算是某种程度上减轻了一些像我一样不爱背书的人的负担。而这种方法确实让我在今年首考写应用文时“有好多话说”,答题卡发到手看到作文题目叫My views on filming short videos on campus,其中的view和film short videos就已经触发了我积累的观点表达类语料和视频拍摄类语料,最终我对short videos进行了vlogs/clips/footage/captures的唤说,对film这个动词做了shoot/video/record/be lensed through/screen的替换,几乎避免了对这个概念的相同重复表达。

下面简要展示一下我在积累语料时对主题的划分。

后来我思考为什么我的同学的“乱”序背诵法能有效,可能在于他的大脑已经自动对摄入的语料进行了“标识存储”。但这样高的记忆效率往往是天赋型选手,我仍然对自己的方法充满了自信。毕竟没有人会一个一个数字去记一串电话号码,都是分成一节一节才方便记忆。语料的积累是同样的,原来可能只能记三个,但现在可以完成三组,分类的同时也扩大了你的记忆潜能。

另外一个语言学习有助于记忆的方法是大声朗读!有研究显示大声诵读过程中这些记忆材料给大脑留下的印象会更加深刻,自然也就更方便调用不是吗?而且高中生最痛苦的莫过于“睡不醒”的早读,在早读课上站立着大声朗读材料还可以在某种程度上达到神奇的提神的效果(亲测有效)。

FINALLY

应试

在考试这一块分为备考和临场两部分来讲。

先说各大题型的备考吧。

1)听力

高考听力其实难度是并不大的,在备考上好像每个学校会订一本听力练习,但仅仅做做和高考同一难度的听力练习是不够的,这只能提高我们的熟练度而非准确性,个人倾向于在练习上提高难度然后“降维打击”。途径有二:一个是加快听力练习主播的语速,有快速版的就不听正常速的,更别说听慢速的了;另一个是听一些国外专门为语言学习开设的栏目,比如BBC的6 Minute English个人就很喜欢。在听的时候一定要确保听到了每一个词,没听清就再听一遍,直到所有都已经很清楚之后再切下一段,否则就失去了练习的意义了。有能力的同学还可以尝试边听边快速地写下听到的内容,也会有一定的帮助。

在复习期间很重要的一个复习要点在于记录听力材料出现过的“高级”陷阱。比如有一次模考听力中出现了three full years,但几乎绝大多数人都只能听见three four years,于是直接干扰了答案的选择。我觉得最好在考前就做好听不清这类词的准备,以便于考场上迅速替换发音相似的单词进行理解,否则极可能发生听力连错的现象。

2)阅读理解

个人认为阅读理解最核心的地方就是能不能真正看懂文本。老师可能会把各类题型梳理出来进行针对性训练,但个人经验是练得越多错得也并非越少。所以还是要训练对文本的分析能力和对选项的解读能力,而这二者的关键都基于对单词的理解。今年的首考阅读出现了一些不常见的词性转换比如workable, tasteful之类的,可以说是继前几年疯狂连字符后一个新的趋势,也就是考查到了对单词最本质的解读上面,而今年阅读错得最惨的D篇最后一题的中很多人困惑的也在于对C项meaning的理解。所以我觉得阅读在刷题的过程中很重要的一个点是要保持对这些词本身的敏锐。

另外今年的阅读较往年很大胆的一个尝试是D篇关于性别刻板印象的讨论,而这也是西方文化国家中一个非常热门的话题。某种意义上我觉得考前适当了解一些西方文化常识也是有用的,比如yard sell是什么、community的文化、Christmas与love和family的联系等等,毕竟语篇是从外刊上直接节选的,大概率会从西方视角出发(或者从一些中外文化有共性的地方出发)。

在首考前一个月我唯独保持了阅读理解方面的客观题训练,基本上是每天4篇。毕竟要出高分的话阅读理解是万不能错的,且需要一定的题感,所以考前是最适合密集训练的时候(仅供参考)。

最后一个可以提醒的点是用好阅读理解的A篇。A篇的文本语言和应用文的写作要求有很大的相似之处,建议做一做语料的积累。一次印象很深的是某一篇和学术相关的应用文,大家普遍写的是lectures、lessons之类的,但我就挪用了一次A篇文本中提到的coffee conversations、book talks,可以说在选材上更加新颖吧,最后分数记得也很不错。

3)七选五

我在高一阶段七选五经常错1-2个,但经过一次密集的训练了大约二十来篇七选五之后错误概率就降低了很多。所以我觉得刷题在七选五这一块还是很有用的。但刷题也不是盲刷,不能说做一篇是一篇,重要的是关注英文文本常见的段落逻辑架构,熟悉各种句际和句内的衔接手段,不同文本之间其实语言本身具有很高的逻辑相似性。

4)完形填空&语法填空

完形和语填都是实打实的对词的考查,只不过完形侧重于语境而语填侧重语法方面。

相对的话个人觉得完形更容易一些,对分析句子的要求不高,但对某一语境下的词语选用要求很高。所以归根到底还是对词的运用,可以是硬性的某一个生僻的意思(这点在现在的高考中考查力度不大),但更多的是对熟悉的单词的适切度的考查。平常训练的时候可以更多关注一下词,尤其是一些很常见的小词,往往被很多人忽视,一旦考到杀伤力还是很强的。个人平常对完形训练不多,感觉这方面有问题的同学可以保持每天1道的量来训练一下语感。

语法填空想必是今年首考的一个痛点。记忆里是有很多长句要分析结构,尤其是一个and和一个which如果不仔细的话很容易填反掉,还有一个focus instead on的反套路考查。和前几年试题的显著差别是在词性转换上的放水,相较于spacious和criticism今年的solution就非常和蔼可亲了。但是后期复习的话重点关注长句分析的同时也不能放掉词性转换,感觉很有可能杀一个回马枪让众人猝不及防。另外,前半年的做题经验表明虚词这块的失分很大,大家可以针对性地积累一些常错的比如until, before, beyond等等。

5)应用文

浙江省在作文方面和其他省份区别还是有一些的,所以在这方面也只能讲一讲浙江的情况吧。

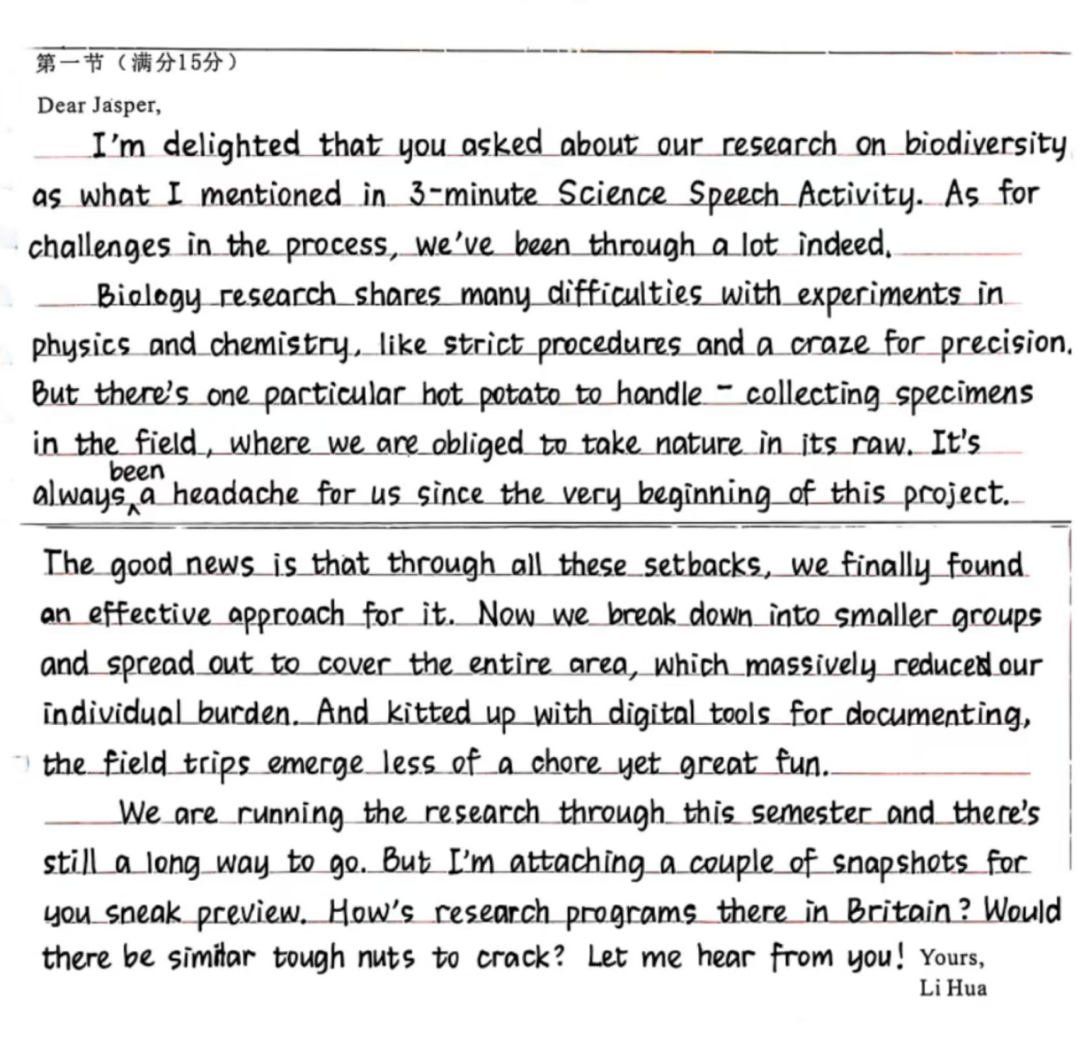

应用文整体的语言风格如前文讲过,是和阅读理解A篇相匹配的——简洁干练的同时弥漫着情绪。在积累方面就得看清语言特点,不能说漫无目的地去背范文。

开头和结尾的写作是重复率很高的,看清楚题目要求的文体然后把相应的套句和语境结合一下其实就已经不错了。但这几年的阅卷要求越来越高,大家有时候在写应用文开头和结尾的时候,也可以想一想不同文体的开头会不会有什么不一样的设计,比如我考前在IAI看到的一篇学生范文,题目是记录用VR体验游中国的报道。那个学生写了这样一个开头:“Put on a pair of VR goggles, grab the controller, and you’ll see the majestic scroll of splendid landscapes unroll before you—it’s not an illusion, but a project launched by the Science Club displaying assorted attractions nationwide.” 这个学生在写这个报道的时候加上了“人物体验VR技术的感受”,是一种非常灵巧的写法。

当然,应用文的重点是主体段写作,一定要按照顺序覆盖所有要点,每个要点的开头写个“总起句”告诉阅卷老师你写到哪了也是很文明的做法,然后内容的话不在于有多新颖而在于有多清晰——英语主要还是考察语言能力。应用文改二稿三稿是最有效果的(我最多改到过8稿),尽量尝试使用最简洁的表达,把废话多删一点,争取每个句子都和主题产生直接联系才是最好的写作。

积累方面,我在高二阶段主攻的是国外的应用文大全《How to Say It》,当时是细致地看了所有文体和选段,其中很多地道的表达在应用文中都是很好用的(尤其是信件写作的情感表达上完全可以做很好的范本)。但是这个只能推荐高一高二的同学去做,高三同学在首考后时间还是很紧张的,主要还是从范文和老师发的材料中学习吸取吧。

6)读后续写

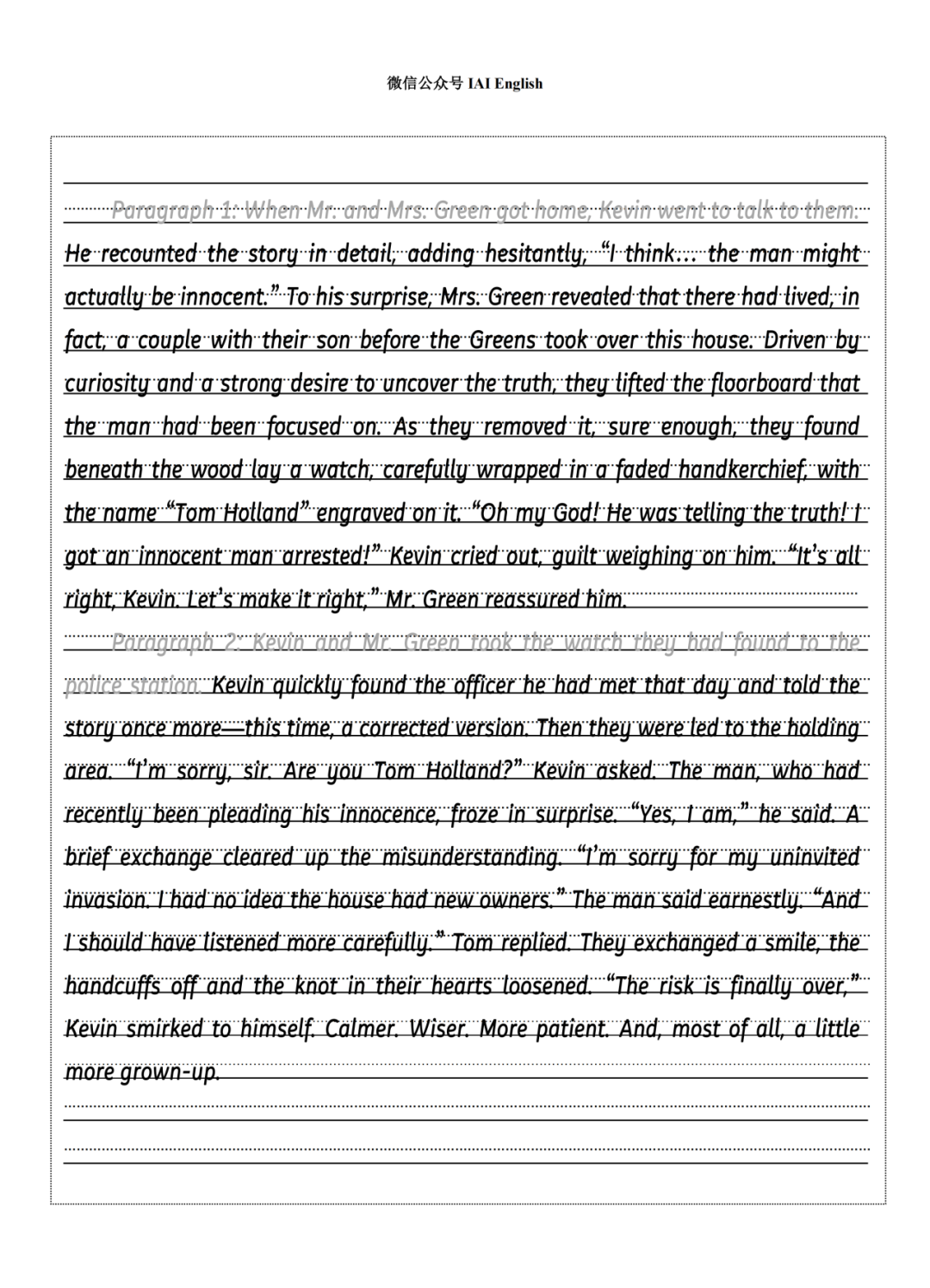

续写一直以来是我最头疼的部分。尤其在情节的把握方面,刚开始练的时候我10篇中通常有七八篇都和主流情节有些出入。但情节也不是不能攻克的,像今年这篇续写,留足时间还是容易看出the man说的确实是实话,而且watch是藏在地板下面的。在首考前一两个月我非常集中地进行了续写文本的分析训练,也就是在从几个固定角度圈画原文的基础上写出续写的outline——包括三个衔接句的控制以及每段的主体情节内容,然后再和官方的范文比较权衡一下。频率的话基本上是每天会看一篇文本,如果感兴趣+有时间的话就下笔成文,一般来说outline足够清晰的话两段的写作只需要25-30分钟左右。到首考前合计是看过140多篇文本,其中大概95篇真正写过。

但文本分析真正的意义不在于看过多少篇,而在于每一次和主流情节有出入之后对自己的设置进行后续思考,譬如说哪一种更好(有时候范文不一定就比自己给出的情节来的准,但大多数时候是范文情节准但语言表达不如自己的)、为什么自己这样写是错的等。可以说For every loss, there’s a gain.每一篇写错过的续写我都会总结出一小句话,防止后续再犯类似的错误。这样下来时间久了自然而然会形成更加标准的理解框架。

这次首考续写的情节极为幸运地和样卷基本相同,我想很大程度上也是长期分析训练的结果。在第一次写2023年首考蜂鸟那篇续写的时候我是全班唯一一个没有让friends修窗户而是自己上手修的人,写的时候还觉得这样更能表现人物形象,后来才发现大错特错。从那个时候我总结出一条“真经”叫“凡原文给出的必定是真信息,要做原文无条件的‘舔狗’”,而这次首考中,当我看到最后一段Kevin的反思的时候这句话飞速的浮现在脑海里帮我做出了判断:the man说的一定是真话。于是我写他其实不是小偷是没有半点疑虑和犹豫的。

另外续写语言的部分其实并不难学,主要是分动作和情绪表达需要积累,时间充足还可以专门训练一下turning point和ending的写作。由于个人在这方面问题不如情节明显所以没有特别的训练,就不多言了。但对于一部分可能续写连很基础的分数都拿不到的朋友,语言背诵是需要特别强化的。

下面讲一下我对于考场应试的一些小技巧。

英语考试规定考前15分钟会发答题卡,提前5分钟发试卷。这段时间不是用来发呆的,可以直接看看应用文的格式(现在应用文都会给格式,但这次首考只给了标题)确定一下文体然后脑子里过一过词汇,分析一下续写的段首句。试卷拿到之后我的习惯是看语法填空,有些简单的空可以直接看出来,但也会存在长句看不懂的情况就留到开考后拿笔写一写?像首考的时候那个and和which我看卷的时候也并不确定,是最后才写下去的。

开考铃声响后没有必要马上看听力,因为还有一段“衬衫的价格是九磅十五便士”顶着,我的习惯是填完语填的答题卡后再翻到听力。一旦开始听力后就要全神贯注,不要说听清楚了就不听第二遍拿去写其他题,20分钟稳拿30分才是硬道理。这一点我完全可以现身说法,温一模的时候我一边做听力一边涂卡一边写完形,最后听力写错一个涂错一个痛失140......

听力做完就可以按照喜好做剩下的题目,尽量把七选五和完形放在一开始脑子清醒的时候,阅读理解可以留着最后快速赶制。唯一要提醒的就是C篇D篇一下子没看懂的句子不可以装作没看见跳过去,后期我做阅读失分的主要原因就是跳了句子导致理解有误。

试卷难度和留给作为的时间是呈反比的。一般来说前面部分(含听力)我是用45-50分钟,然后20-25分钟应用文,45-50分钟续写。

应用文无论能有多少时间留给审题的都要有一两分钟,读清楚每一个中文,最好列完outline再下笔(虽然首考的时候我怕续写来不及想了想就提笔了)。否则的话极容易遗漏要点或语无伦次,说来说去不知所云还越写越长,而这正是应用文的考场写作一“大忌”。因为应用文时间相对续写会宽裕一些所以也就很容易写得超标。虽然现在应用文没有字数上限了而且答题纸上甚至划了19行格子,但还是不要写太多,下笔前可以列一个outline来规划限制一下,毕竟写得多容易错的多。但是水平高的同学还是可以多写,应该不会扣分(如果你能够确保自己的整篇应用文写下来基本上不出现错误)。像今年首考这篇应用文,虽说指明了“一分钟演讲”,但我也写满了19行(考完默写出来是200词左右),最后分数应该是不低的。所以只要表达得好,浙江在这方面还是很宽容的。但也不是说写的越少越好,少于80词绝对是没办法把要点表达清楚的,个人感觉合适的词数是120-135词左右。

续写的话,读得越仔细出来的文本肯定是越好的。我在考场上一般会读1-2遍,同时会用不同颜色的笔做好标注便于后文去呼应,列outline的同时也会直接标明echo的部分。整体下来读的时间一般在10分钟上下(首考的时候好像没有那么久,考场上会比较激动读得会快一些),然后成文的话30分钟是足够的,时间充裕甚至可以捏一个好的结尾出来。值得提醒的是续写近两年行数不多,甚至少于应用文,每段是9行的样子。写的时候千万要注意比例协调,不要写完一个情节就没空了,最好也不要挤在每一段的最后多写一行(阅卷现场这样的句子一般是无效的,老师们好像不去看挤着的)。保持卷面清爽很要紧,尽量减少涂改,发现写错了其实也可以不用改,高速阅卷的情况下对错误的捕捉其实没有那么敏锐。

拓展

1)swim in English

油管上一个知名的英语学习博主提到的学习英语的关键思路就是swim in English,这也是我们尽量接近native speakers的唯一方式:人为打造外语环境。像平常很多时候我和自己的对话都是直接以英文形式展开的,在其他学科的学习上有时也会用英文记录一些观点。但其实无论如何这都是远远不够的,只能根据自己的实际情况去尽量扩大自己使用英文的圈子。

在阅读这方面我和很多前几届的学长学姐一样都是从原著里生长出来的,毕竟母语国家的文字和我们的写作有细究还是有明显的区别的,加上现在的评分风向是“地道”,多读原著确实是很好的模仿手段。要推荐的话当然首选Harry Potter Series,这可以说是我续写语言的启蒙导师吧;然后我比较喜欢的是Dune,这本的语言风格更凝重一些,也是很好的语言。

有一点要提醒的就是只读原著小说是不够的,最好是能同时读大量的非文学性文本,像外刊上的一些文章里面就会有非常地道的语言现象,是没见过的人怎么也想不到的。如果首考后时间有些来不及的话,读国外媒体的一些短新闻也是蛮有趣的,或者也可以选择Reading from a-z系列的绘本,这一套的文本选择非常多样,足够适用于各种文体的写作了。

2)handwriting counts

书写是作文评分的第一印象。我们老师经常说有的字写得好看的就觉得不会是一篇差的文章,而字涂涂改改东倒西歪的则一看就不是好文章。这虽然有点偏颇了,却是高考阅卷的真实。所以把字练好甚至会比其他任何技巧都重要得多。

我在高二上学期开始练字,一开始是每天连着写20分钟,后来是逐渐演化到了每天10-15分钟。唯一的原则是笔不能停,周末放假也要练,甚至高二学考当天也是练完字再上的考场。字体换过3种,依次从左斜到右;笔试过至少10支,最后才选了一款各方面都很舒适的。其实书写的要求并不高,也不一定说得漂亮到什么程度,只要控制到卷面整洁、字体一致、观感舒适就足够了。而且练字的养成其实并不困难,我从开始练到第一种字体成形只花了大约2个月,所以即便是高三下学期也还是能成功的。这里也放一张我的卷面,同样也和那些浙江的大佬比起来有差距,但也能一定程度上避免了阅卷老师因为字迹上“错杀”我们的作文。

最后

我很喜欢的Dune中一句话说 “We’re Bene Gesserit. We don’t hope. We plan.” 我以为真实地反映了英语的学科塑形。简而言之这不是一门祈祷型的学科,没有人可以让你快速地拿捏语填,或者说几分钟速通应用文。每一条方法论的背后必然是无数的努力,因为老实说我就是这样走过来的。其实个人在英文天赋方面不如很多杭州宁波的同学,但也可以一笔一笔地雕琢出臻于圆满的境界,谁说你又不可以呢?回顾我的成长路线,九大本满满当当的笔记翻过无数次,从高一到高三每一篇应用文和续写都记录在册,没有想过最好的一次呈现就在首考考场上;十几万字的文档语料理到深夜,分门别类、标记重点几乎恶心到反胃,最后也坚持着做完了任务。最后的最后,要在此感谢我最charming, intelligent, and brilliant的玉米老师长达三年的指导和支持,145是我们共同的highlight!

最后也给大家留一下我这次考试两篇作文的默写稿,可能因为时间原因,一些细节性的内容没有呈现得很准确。

-END-

发表评论